我应该怎么样,应该是这样,应该吧.......

能动性的丧失体现在日常话语中,反复出现总是能发现的。昨天说到保持警惕,是朝着希望方向前进。

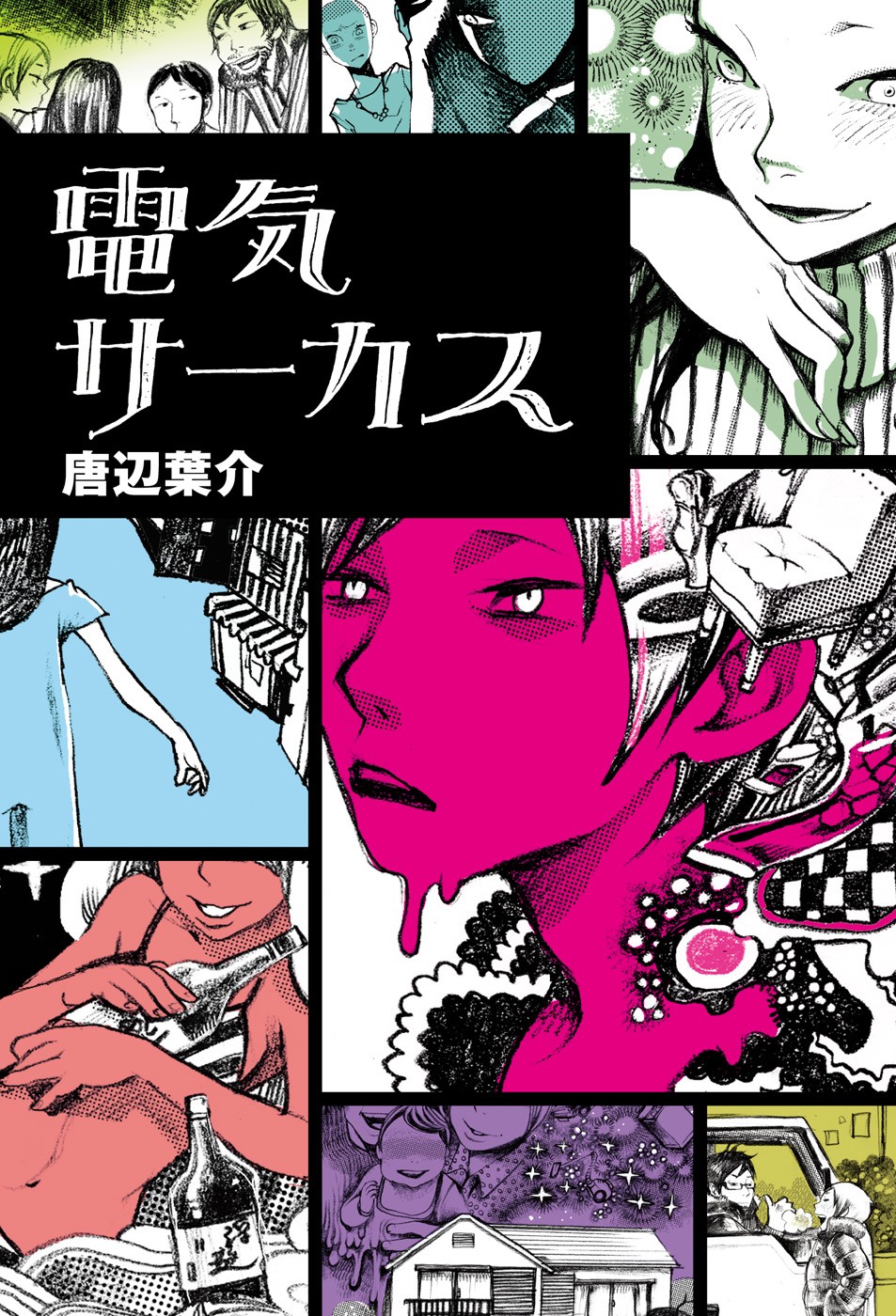

需要做出的第一个改变,是将一切私人化。让事情在我规划的范畴里正常运行最好,但首先需认清我与目的之间的关系。人是目的不是手段,不知能否这样理解,目的必须与自我建立直接联系,外界强加给的目的,或者仅仅看见手段,这些措施无疑妨碍我的进步。我所做所想的一切,在自我上都体现出能动性,能做到这一点,已是巨大的进步了。一切事物都有可供探索的广度与深度,自我运动起来所经历的世界是有价值的,这样才能真正地看见,内心世界也随之一点点丰富。私人世界并不狭小,反而能统摄更广阔的领域。

回到我本身,在私人化这方面,很可惜没有清晰的意识。那是所谓的没有边界感吧,我多数时间处在对外界毫无防备的被渗透状态下 。回忆小时候,与家长一起出门,归途中我不知不觉就提满重物。对此毫无印象令当时的我很不安,没能想到的是当初没有的个人边界,至今仍未成形。曾误以为过去的自己一直很清醒,但仔细回想,一般人都不会被骗的经历在我身上发生很多次。容易轻信他人也是如此,我一直以为与庸人不同,但却几乎没有自己的判断力。现在想来,一切都源自没有建立私人的边界。

上学的时候对记忆内容毫不自信,对简单的事情反复确认,现在更是病入膏肓,仿佛大脑里的一切都不属于自己。亲身经历的感觉和感情,也无法被确认为真实。这只能说明,原本狭窄的私人空间,变得连脑子都快塞不下了。再退一步会怎样?身体也不属于自己,这不成了“缸中之脑”?

我对私人的理解,还只停留在把门锁起来,反复确认后看里番。其它时候完全没这个概念,自己是完全曝光毫无抵抗的。锁起来才有的私人空间很偏激又很脆弱。闭塞的暗之部屋里能做的事实在太少,最重要的是没有能动性。

依靠外物构建起的并不是私人空间,我想实现的私人化是向外扩展,条件是认识到自我的宽广。不断认识他者,到最后整个世界也能够统摄起来。“物就是我”,整个世界也都可以作为私人空间。

我与他者的关系不再是“应该怎么样”了,仅仅一个“应该”,却是无法逾越的鸿沟。话语传不到彼岸,只是默念而已。在自我空间有了能动性,于是“应该”消失了。